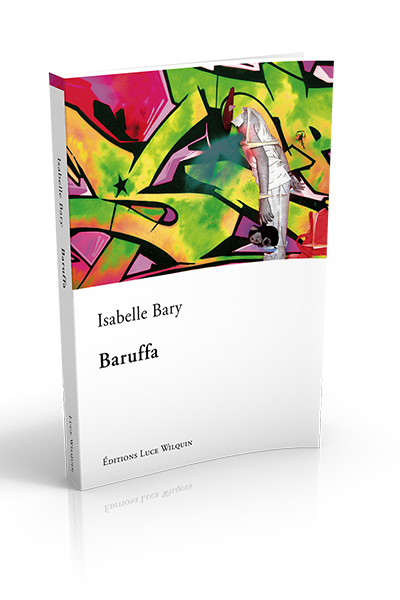

Le Livre

Baruffa

Temps de lecture de l’article : 5 minutesAlice habite un cocon

Elle s’y invente avec brio un bonheur naïf et sans risque à l’ombre de ce grand frère qu’elle n’a jamais connu et où tous les mots, quand ils ne sont pas tus, portent des majuscules. Jusqu’à ce qu’une femme s’invite dans cette vie idéale. Pour la détruire et se l’approprier. Une femme qui va tout ébranler…

Parce que c’est là, dans le comble de l’inexistant, dans ce vide où elle croit avoir tout perdu que la vraie vie d’Alice, enfin, va commencer. Celle qui pique, gratte et pétille. Explose, surprend et épuise. Où d’autres vont pénétrer au hasard : une danseuse-peintre aux origines inconnues, une jeune graffeuse orpheline, un homme étrange qui lui parle italien, un directeur de radio locale qui marche un peu trop vite et un vieux musicien qui adore les histoires… Une vie qui osera s’aventurer jusqu’au bout de ce qui n’était pas prévu.

La seule en définitive qui vaut bien la peine qu’on en fasse toute une histoire.

Baruffa (querelle, en italien) est l’histoire d’une petite guerre. La pire. Celle qu’on mène contre soi. La plus savoureuse aussi quand vient le jour où on la gagne. Parce que d’histoire en histoires, on y aura retrouvé la sienne…

- Se procurer le roman -

Via ce site en contacter l'auteure

Impression :

Anita Van Belle, écrivain

Il existe dans ce roman essentiellement psychologique une tension dramatique qui conduit peu à peu aux éléments d’une quête dont on a hâte de connaître l'aboutissement. L’antagoniste, manipulatrice perverse, y joue un rôle particulièrement réussi.

Des personnages s'y insèrent de façon très coulée dans des décors extérieurs au récit principal, lui apportant une dimension supplémentaire.

On y sent une volonté de distancier l’émotionnel immédiat en le mettant en perspective, qui témoigne d’une originalité dans le « déplacement » narratif.

Stylistiquement, la phrase est nerveuse et travaillée.

L'écriture musicale et enthousiaste

Premières pages

Je me réveille. L’aube encore. J’ai rêvé fort. Si fort que je tiens à peine en équilibre sur la frontière fragile entre la fiction et la réalité. Je bascule d’un monde à l’autre sans savoir de quel côté je suis. Tout, dedans, est flou. Je me souviens juste d’un petit animal à long nez. De quelques pans connus de mon existence revisités et mis sens dessus dessous par ce mammifère court sur pattes, insignifiant. Paradoxe. L’image est trouble, mais son impact intense. Le rêve s’en est allé. Son empreinte a gravé mes pensées. La petite fouine y demeure. Elle s’incruste. Elle attend. J’ai l’étrange sentiment d’avoir vécu toute une vie en une nuit et qu’autre chose, encore, me tend les bras. Mais quoi ? Qu’importe ! Ce n’est qu’un rêve, une vision chamboulée d’un morceau d’existence. Une chimère. Un « déjà vu ». Il n’empêche que j’ai l’esprit retourné, comme un gant en caoutchouc qui a quitté des doigts trop impatients de s’en débarrasser. J’ai la désagréable impression de monter un escalator à contre-courant, et ma seule crainte, bizarrement, est qu’il me soit impossible de donner un sens à tout ça.

Les histoires étranges permettent aux enfants de s’endormir, elles empêchent souvent les grands de trouver le sommeil.

Je reste donc là, subitement insomniaque, allongée et immobile, les yeux vissés au plafond sombre, prisonnière de cette fiction dont le souvenir s’effiloche avec l’éveil et dont, pourtant, je suis l’unique auteur. J’ai, seule, créé des personnages étonnants et je n’arrive pas à me convaincre de cette évidence. Une fouine ! Et moi aussi que, par le truchement du rêve, je suis parvenue à la fois à incarner et à observer.

Je m’appelle Alice. J’ai 38 ans et ce matin, au lever du jour, perturbée par une drôle de bestiole, j’ai l’audace d’une envie : me laisser surprendre par cette étrangeté. La laisser faire. Le rêve me colle. Diffus mais ardent. Le chaos règne dans mon monde imaginaire. Tout est délicieusement confus. Ça y est, déjà je ne contrôle plus rien. Alléluia !

J’ai besoin d’un café noir.

Mes doigts enserrent la tasse. Ils font toujours ça. Je laisse la chaleur leur faire du bien. Mes pensées vagabondent, virevoltent, se laissent aller… trébuchent. Elles n’ont pas l’habitude d’errer comme ça. Elles luttent. Elles attendent un signe, une directive. Rien ! Je m’inquiète. Pourtant, quelque chose se passe. Elles se posent. Charles vient de m’embrasser, et j’ai à peine senti ses lèvres sur les miennes. Il a dit « À ce soir », je crois. Les enfants sont chez maman. De cette vérité-là, au moins, je suis certaine. Mes doigts, lentement, ont quitté la porcelaine qui s’est refroidie. Je suis dans un état second. Je ne lève pas le store, je ne monte pas m’habiller, je ne peindrai pas la chambre de Chloé, comme je l’avais prévu. Je reste assise sur cette chaise de cuisine. Je m’installe dans la pénombre et le silence. C’est un vrai matin d’hiver bruxellois, froid et humide. Doucement, le souvenir m’envahit. Je le laisse venir. Sans résistance ni censure. Des images s’inversent et se superposent, comme dans mon rêve, puis se figent à une date précise : le 10 janvier 2002. Je me souviens bien de ce jour-là, j’avais uriné sur une languette de plastique et elle avait viré de couleur. J’avais pleuré de joie. Tout, alors, allait si bien…